samedi, 05 décembre 2015

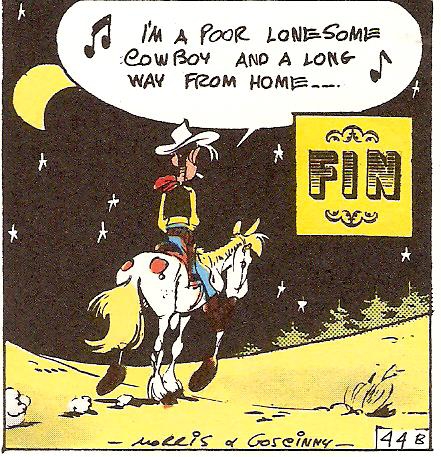

I'M A POOR LONESOME COWBOY

L'ESCORTE (N°28)

*****************************************************************

COP 21

Le dilemme est d'une simplicité angélique : si Rodrigue venge son père, il perd Chimène. S'il veut garder Chimène, il perd l'honneur de son père et de sa famille, il se déshonore lui-même. Ayant perdu son honneur, il devient alors haïssable aux yeux de Chimène. Sale temps pour l'amoureux.

Même choix cornélien pour le changement climatique : ce sera la croissance ou la planète. Pas les deux. Personne ne sauvera la planète en sauvant la croissance. A Paris, ils sont tous à tortiller du croupion pour ne pas nommer l'obstacle, pour tourner autour de cette réalité. Ah, que le « Développement durable » est joli ! Ah, l' « Economie décarbonée » ! Ah, les « Energies renouvelables » ! Quels beaux contes de fées pour grands enfants ! Que de jolies fables n'inventerait-on pas pour éviter d'affoler les foules !

Quelques illuminés, stipendiés des entreprises transnationales, clament aux quatre vents que c'est de la technique que viendra le salut. Ils ont lancé le concept époustouflant de « Géo-ingénierie » : ensemencer les océans avec du fer, envoyer dans l'espace des particules de je ne sais plus quoi pour diminuer le rayonnement solaire, ....

Ils ont raison : une seule solution pour résoudre les problèmes engendrés exclusivement par la technique et l'industrialisation à outrance :

LA FUITE EN AVANT.

Surtout, ne changeons rien au système !

Allons, enfants de la planète, le jour de gloire est arrivé ...

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, bande dessinée, lucky luke, morris goscinny, lucky luke l'escorte, humour, cop 21, défense de l'environnement, choix cornélien, le cid, rodrigue et chimène, écologie, développement durable, économie décarbonée, éneergies renouvelables, réchauffement climatique, changement climatique, géo-ingénierie

vendredi, 04 décembre 2015

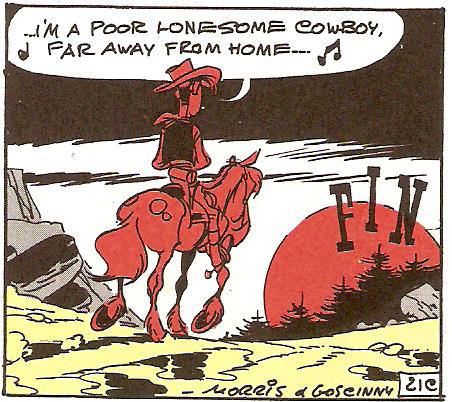

I'M A POOR LONESOME COWBOY

LE 20ème DE CAVALERIE (N°27)

***********************************************************************

COP 21

J'ai déjà eu l'occasion de dire ici tout le bien que je pense des positions défendues par Fabrice Nicolino (voir billet du 22 février, à propos de son livre Un Empoisonnement universel). La tribune qu'il publie dans Le Monde daté du 4 décembre (aujourd'hui même) confirme qu'on peut lui faire confiance pour ce qui est de faire tomber les masques d'hypocrisie de tous les faux curés qui officient lors de la grand'messe qui se donne depuis une petite semaine au Bourget.

Que dit-il, Fabrice Nicolino, dans sa tribune ? Pour résumer, il dit : "Pour avoir une idée de la sincérité des négociateurs du climat, regardez qui a été placé aux manettes". Or, dit-il, c'est là qu'on pressent la catastrophe. En effet, qui trouve-t-on au sommet du premier Sommet de la Terre à Stockholm en 1972 ? Il s'appelle Maurice Strong.

Sa carte de visite ? Né en 1929, mort en novembre 2015. Mais aussi et surtout : « Côté pile, il a été le vice-président, le président ou le PDG de firmes transnationales nord-américaines : Dome Petroleum, Caltex (groupe Chevron), Norcen Resources, Petro-Canada, Power Corporation. Au cœur l'énergie. Au cœur le pétrole ». Vous ne trouvez pas bizarre, vous, qu'un haut responsable de l'industrie la plus polluante devienne le grand manitou de la lutte pour la défense de l'environnement ? Disons-le : ça ne sent pas très bon.

Pour le Sommet de la Terre à Rio en 1992, Maurice Strong choisit comme bras droit Stephan Schmidheiny, une très belle carte de visite lui aussi : il est héritier d'une grande dynastie industrielle, qui a fait fortune avec l'amiante, à la tête de l'entreprise Eternit. Un très beau défenseur de la nature et de la santé humaine (3000 ouvriers italiens morts de l'amiante).

Après Rio, Schmidheiny fonde le « Conseil mondial des affaires pour le développement durable ». Autant dire que c'est l'incendiaire qui se déguise en pompier. Y participent des entreprises aussi soucieuses d'environnement et de santé humaine que Syngenta (OGM), BASF, DuPont, Total, Dow Chemical : n'en jetez plus. Dans un livre, il va jusqu'à faire l'éloge de l'action de Shell dans le delta du Niger, pourtant « martyr écologique ».

Nicolino cite aussi le cas de Brice Lalonde, ce grand défenseur de la nature favorable au gaz de schiste : « Le gaz de schiste, il est bon aux Etats-Unis, pourquoi est-ce qu'il serait mauvais en France ? ».

Le cas de Laurence Tubiana est un peu différent. Elle ne loupe aucune conférence climatique. Elle a dirigé un think tank (IDDRI) qui a célébré le roi brésilien du soja transgénique. Les membres fondateurs ? EDF, GDF Suez, Lafarge, Saint-Gobain, Veolia Environnement. Quant à EPE (Entreprises pour l'environnement), c'est une association composée de Bayer, BASF, Vinci, Total, Solvay, Thales : que du beau monde, que d'éminents écologistes.

Paul Jorion a sans doute raison : si sauver l'humanité peut rapporter, l'humanité garde une chance.

Cliquez ci-dessus pour "Le temps qu'il fait le 4 décembre 2015".

Je cite pour finir la conclusion de Fabrice Nicolino : « L'heure est arrivée de mettre concrètement en cause la voiture individuelle, les écrans plats, les iPhone, le plastique, l'élevage industriel, le numérique et ses déchets électroniques, les innombrables colifichets - jouets, chaussures, cotonnades et vêtements, cafetières, meubles - venus de Chine ou d'ailleurs, les turbines, centrales, avions, TGV, vins, parfums partant dans l'autre sens.

N'est-il pas pleinement absurde de croire qu'on peut avancer en confiant la direction à ceux-là mêmes qui nous ont conduits au gouffre ? ».

Il faudrait placer la toute dernière phrase en lettres capitales au fronton de la grand'messe planétaire désormais connue sous le nom de COP 21.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cop 21, écologie, défense de l'environnement, lobby industriel, fabrice nicolino, journal le monde, presse, journalisme, nicolino un empoisonnement universel, sommet de la terre, lucky luke, bande dessinée, morris ngoscinny, 20ème de cavalerie, humour, western

jeudi, 03 décembre 2015

I'M A POOR LONESOME COWBOY

LES DALTON SE RACHÈTENT (N°26)

***************************************************************************

21ème "COnférence des Parties".

Autrement dit :

COP21

C'est entendu, tout le monde voudrait bien sauver la planète.

Mais petit problème : ceux qui ont quelque chose ne veulent rien perdre, et ceux qui n'ont rien aimeraient bien acquérir quelque chose.

Ne nous faisons pas d'illusions : les riches feront tout pour continuer à s'enrichir, les pauvres feront des pieds et des mains pour s'éloigner de la pauvreté.

Pendant ce temps, de quel droit exigerait-on des industriels qu'ils cessent de faire des affaires et le plus de profit possible ? Qu'ils cessent de polluer l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les sols qui nous nourrissent ? Qu'ils cessent d'empoisonner les hommes ?

Autrement dit : personne ne veut décroître, tout le monde veut de la croissance. C'est l'incantation universelle.

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine : croissons ! Croissons !

Croassons !

CHERCHEZ L'ERREUR !

Pendant ce temps, la planète ... Quoi, la planète ?

QUELLE PLANÈTE ?

« C'est quoi, une planète ? - Bof, pas grand-chose : une boule dans l'espace avec de la vie dessus, de très très loin en très très loin. Et encore, on n'est pas sûr. Laisse tomber, ça vaut mieux. »

mercredi, 02 décembre 2015

I'M A POOR LONESOME COWBOY

LA VILLE FANTÔME (N°25)

**********************************************************************

Il y a 164 ans aujourd'hui, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du grand, président de la République française, prend le pouvoir, devenant alors le très fameux "Napoléon-le-petit". Aujourd'hui, sous le règne de François-le-tout-petit, un autre coup d'Etat vient d'être commis : l'état d'urgence. L'état d'urgence est un coup d'Etat permanent.

Si encore ce dispositif d'exception pouvait nous jurer qu'il élève, entre la France et les futurs terroristes, un mur absolument infranchissable, passe encore. Mais rien n'est moins sûr, bien au contraire. A voir l'efficacité du dispositif mis en place par François-le-tout-petit après la tragédie de Charlie Hebdo en janvier, il est non seulement permis d'en douter, mais il est fort à craindre que la France ne finisse pas de si tôt de pleurer ses morts.

Qu'est-ce qu'il fera, au prochain attentat, François-le-tout-petit ? Qu'est-ce qu'il fera, Manuel Valls, alias "Monsieur menton-en-avant" ? Est-ce qu'ils peuvent nous promettre qu'ils se feront hara kiri ? En place publique ? Pas que ça pourrait nous consoler, mais ce serait justice minimum.

Vive l'Etat de droit ! A bas l'état d'urgence !

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : état d'urgence, coup d'état permanent, françois hollande, coup d'état du 2 décembre, napoléon le petit, louis-napoléon bonaparte, napoléon iii, charlie hebdo, cabu, wolinski, bernard maris, attentats paris, bataclan, 13 novembre, lucky luke, bande dessinée, morris goscinny, humour, lucky luke la ville fantôme, france, société, politique, victor hugo, manuel valls

mardi, 01 décembre 2015

I'M A POOR LONESOME COWBOY

LA CARAVANE (N°24)

******************************************************************

Petite information entendue ce matin : du côté de Rennes, un ancien militant d'extrême-gauche a été assigné à résidence (on le soupçonne de dangerosité potentielle !). Quand l'assignation lui a été délivrée, il était chez lui, avec sa femme et ses enfants, mais les policiers n'ont pas sonné : ils ont démoli la porte. Résultat : 6000 €. de dégâts. Source : Ligue des droits de l'homme.

Il est urgent de contrôler la police. Il est urgent d'en finir avec l'état d'urgence. Vive l'état de droit.

Et c'est le moment choisi par Manuel Valls pour annoncer qu'il faudra peut-être prolonger l'état d'urgence ! Déjà qu'il est prévu jusqu'au 26 février. Les démocrates, les républicains (rien à voir avec "Les Républicains") peuvent commencer à avoir froid dans le dos.

D'autant que ceux qui soutiennent ou acceptent d'admettre (ou font semblant de croire) que l'état d'urgence va mettre en sécurité la France et les Français profèrent un pur et simple mensonge.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, lucky luke, morris goscinny, humour, lucky luke la caravane, ligue des droits de l'homme, état d'urgence, assignation à résidence, france, politique, société, manuel valls, françois hollande, contre l'état d'urgence

lundi, 30 novembre 2015

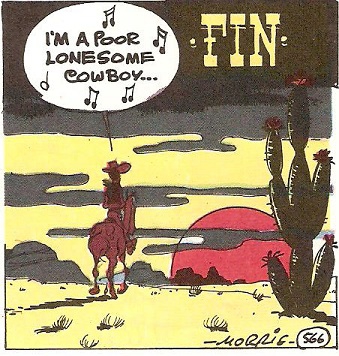

I'M A POOR LONESOME COWBOY

LES DALTON COURENT TOUJOURS (N°23)

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, lucky luke, les dalton courent toujours, morris bd, morris goscinny, humour

dimanche, 22 novembre 2015

I’M A POOR LONESOME COWBOY

*************************************************************************************

RUÉE SUR L'OKLAHOMA (N°14)

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, lucky luke, morris et goscinny, humour

samedi, 21 novembre 2015

I’M A POOR LONESOME COWBOY

Ici, je renouvelle le lien vers la liste complète des victimes des attentats de vendredi 13 novembre (merci à Mediapart).

****************************************************************************

LE JUGE (N°13)

(la loi à l'ouest du Pecos)

***************************************************************************

Ci- dessous, quelques montages vidéo édifiants et instructifs, qui mettent en scène l'état larvaire de la parole, de la pensée et de l'action du président que les Français ont eu l'idée malheureuse de porter au pouvoir.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucky luke, morris goscinny, bande dessinée, humour, le juge, kaamelott, françois hollande, élection présidentielle, alexandre astier, louis de funès

vendredi, 20 novembre 2015

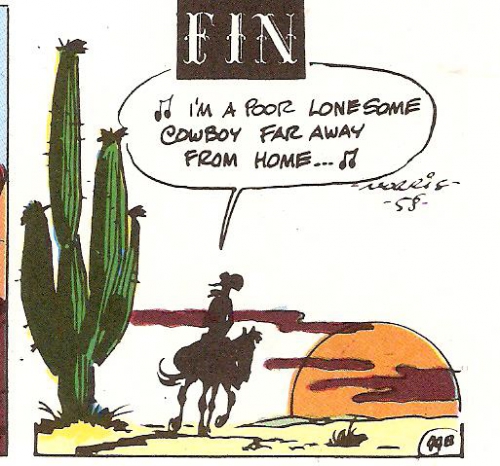

I’M A POOR LONESOME COWBOY

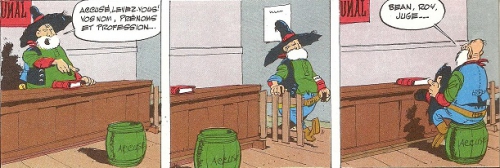

LUCKY LUKE CONTRE JOSS JAMON (N°11)

Ce "Lucky Luke" est le seul (de Morris et Goscinny !) où l'on voit à la fin le héros marcher vers le soleil couchant en dirigeant Jolly Jumper vers la gauche de l'image : je n'en tire aucune conclusion.

********************************************************

Oui, je suis vraiment, et plus que jamais, de ce pays.

Ici, un lien vers la liste complète des victimes des attentats de vendredi 13 novembre (merci à Mediapart).

Lisez les 123 noms (sur 129) les uns après les autres.

Dites ces mots : "Leur vie" et retenez vos larmes, si vous pouvez (Aragon + Brassens, 3'32").

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, morris goscinny, morris lucky luke, humour, lucky luke contre joss jamon, france, politique, société, terrorisme, daech, attentats paris, bataclan, victimes attentats, mediapart, louis aragon, georges brassens, il n'y a pas d'amour heureux

vendredi, 13 novembre 2015

LA MORT DE STALINE

On est le 28 février 1953, à la Maison de la Radio du Peuple, à Moscou. Au programme du concert, le concerto pour piano de Mozart n°23. Au piano, Maria Ioudina. Le concert est diffusé en direct. Tout s’est bien passé, et les musiciens s’apprêtent à rentrer chez eux. Mais le directeur a donné l’ordre aux sentinelles d’empêcher toute sortie.

Car le directeur est tout près de faire dans sa culotte : il a reçu un coup de fil qui lui a enjoint de téléphoner à un certain numéro. « Dans exactement 17 minutes ». S’exécutant, il entend la voix de Staline en personne : « J’ai beaucoup aimé le concerto de ce soir. Je souhaite en recevoir un enregistrement. On viendra le chercher demain ». Le ciel lui tomberait sur la tête, le directeur ne serait pas plus épouvanté.

Car les techniciens, comme à l’habitude en cas de direct, n’ont rien enregistré. Conclusion du directeur : « On va tous mourir ». Et Staline est injoignable : « Le numéro que vous avez demandé n’est plus attribué ». Seule solution : rejouer. Les musiciens de l’orchestre savent trop ce qu’ils risquent s’ils refusent. Seule la pianiste exclut résolument cette possibilité : « Tu veux tous nous faire tuer ? – Bien sûr qu’on veut jouer », lui lancent les autres. Elle acceptera, contre 20.000 roubles.

Ensuite, c’est le chef qui s'écroule victime d'un malaise, tétanisé par la perspective de diriger « … pour Staline … pour Staline … pour Staline … ». On réveille un sous-chef qu’on emmène de force jusqu’à la salle : il dirigera en robe de chambre. Quand les agents du NKVD se présentent pour réceptionner le disque, la pianiste Maria Ioudina glisse dans la pochette un petit mot destiné à Staline : « Cher camarade Staline, Je vais prier pour vous, jour et nuit, et demander au Seigneur qu’Il vous pardonne vos lourds péchés envers le peuple et la nation … ».

Il écoute le début du disque, tout en froissant rageusement le papier, sans doute en méditant le sort affreux qu'il fera subir à l'insolente. Mais il ne fera plus mal à personne : une attaque le terrasse brutalement. Il ne s’en relèvera pas. Il meurt officiellement le 5 mars. Il y eut vraiment une Maria Yudina (1899-1970), grande pianiste russe, la préférée de Staline. Une autre notice indique : « ... elle passe pour avoir été la seule pianiste que supportait Staline qui l'aurait convoquée en pleine nuit au Kremlin avec un orchestre pour jouer le concerto K. 488 de Mozart » (soit dit en passant, c'est bien le n°23). Son mot adressé au « Petit Père des peuples » est-il historique ? A-t-il causé, directement ou non, sa mort ? Je n’en sais rien, et peu importe.

En tout cas, c’est ainsi que commence La Mort de Staline, de Nury et Robin, admirable volume de bandes dessinées. Admirable introduction : bienvenue dans l'enfer rouge. Les auteurs mettent en pleine lumière l’ambiance de terreur qui règne partout, et même (et surtout) au sommet du pouvoir, à l’époque où le dictateur semble tout-puissant, où chacun sait et sent que la moindre erreur, la moindre imprudence peuvent conduire à la mort, au goulag, en tout cas à l’arbitraire total de la volonté d’un seul.

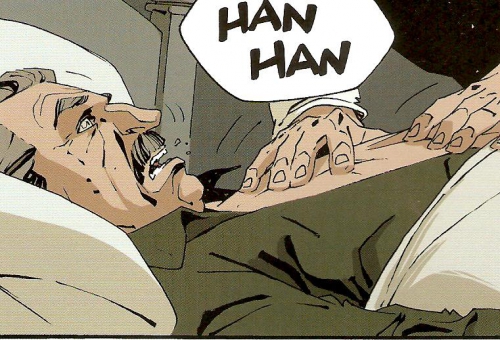

C'est clair : dans un tel système, tout le monde tremble comme une feuille. Avec raison : tous les témoins de la fin de Staline sont embarqués dans des camions militaires, en direction, on s'en doute, des glaces de la Sibérie et des sévérités du Goulag, voire pire. Béria exige de Lydia Timotchouk qu'elle lui envoie les meilleurs médecins au chevet de Staline, au simple motif que c'est elle qui a dénoncé tous les médecins qui ont, sur sa simple accusation, été condamnés dans l'affaire dite des « blouses blanches ». Béria a barre sur elle, depuis le 17 janvier 1938, « date à laquelle je t'ai baisée par tous les trous ». Il est bien entendu qu'aucun des médecins, aucun des témoins de tout ça, ne sortiront vivants de l'événement.

La BD s’est mise au diapason : à sujet brutal, traitement brutal. Les silhouettes, les faits et gestes sont dessinés au couteau. Les traits sont accusés, les visages sont constamment traversés des grandes balafres qu’y tracent les passions mauvaises. Tout est crade et impitoyable dans cette histoire noire, pleine de menaces, de coups bas et de cruautés. Le régime totalitaire dans toute sa splendeur, tel que décrit par Hannah Arendt : délation, espionnage de tous à tout instant, intérêts sordides promus raison d’Etat, caprices des puissants et bassesses en tout genre.

L’histoire, c’est celle qui se déroule après l’agonie et la mort de Staline (qui avait commencé simple braqueur de banque). L’URSS est un bloc de glace dans lequel pas une oreille ne consent à bouger si elle n’a pas l’autorisation expresse de son supérieur hiérarchique. L’ombre de Staline s’appelle Béria. Quand le maître a son attaque, l’ombre en question voit soudain son horizon s’ouvrir. Il n’attendait que ce moment pour enfin passer du rang de dieu subalterne à celui de dieu en chef.

Il ne néglige aucune précaution : occupé à se servir du corps d’une fille au moment où il reçoit l’appel fatal, il ordonne à ses sbires, qui lui demandent quoi faire d’elle : « Ramenez-la chez elle… Arrêtez son père ». Plus fort et plus terrible : arrivé chez Staline pour se rendre compte de l'état de celui-ci, et avant même de prévenir les autres responsables, il met la main sur tout un tas de dossiers qui compromettent ses rivaux potentiels du « Conseil des ministres » (Krouchtchev, Malenkov, Mikoyan, Boulganine, Molotov, …), espérant que le chantage les musellera.

Pas de chance pour lui : ceux-ci se liguent contre lui et préparent longuement le moment où ils le jetteront bas. Béria finit misérablement fusillé dans un sous-sol. Quant aux comploteurs, ils sont désormais les maîtres. Ils ne veulent surtout pas changer quoi que ce soit au mode de fonctionnement de l’URSS : ils se sont juste réparti les rôles, dans un nouvel équilibre des forces. « Vers un avenir radieux » (dixit Béria, au moment où les balles le traversent).

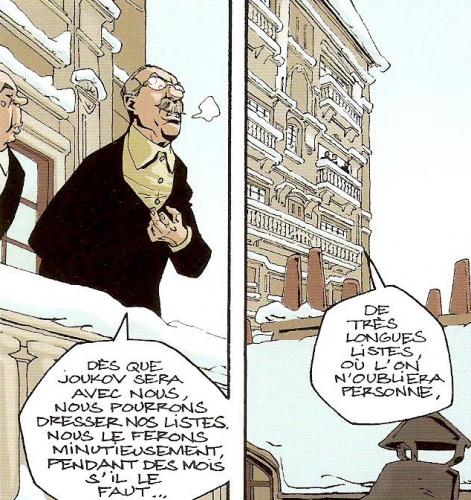

Plusieurs épisodes sont absolument glaçants. Les trains étant immobilisés pour éviter toute manifestation de masse, le peuple, à l'annonce de la mort de Staline, marche vers Moscou pour rendre hommage à son idole : la police tire dans le tas. Ailleurs, c'est l'équipe des médecins convoqués autour du dictateur, tous pétrifiés de peur, puis embarqués vers le goulag ou la mort après la mise en bière du corps, en compagnie de tout le personnel civil, y compris la gouvernante du défunt, fidèle et effondrée de chagrin. Ailleurs encore, ce sont les principaux comploteurs qui, pour mettre au point la chute de Béria, se réfugient sur le balcon, parce que l'intérieur est truffé de micros. C'est là qu'ils évoquent les listes à constituer des gens à éliminer : « Bien sûr ... Une purge complète, comme on a fait en 36 avec Staline. (...) De très longues listes, où l'on n'oubliera personne ».

L'implacable et très juste récit d'une époque et d'un système terribles. Inhumain. Mais on le sait : tout ce qui est inhumain est humain.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, nury robin la mort de staline, éditions dargaud, stalinisme, communisme, totalitarisme, urss, moscou, kremlin, béria, mozart concerto 23 k 488, maria youdina, nkvd, krouchtchev, molotov, joukov, malenkov, mikoyan, histoire, musique

dimanche, 08 novembre 2015

POLITIQUES ET RÉALITÉS VIRTUELLES 2

J'avais commencé à dire dans quel état je vois la vie politique actuelle en France. En résumé : pas brillant !

2

Des mécanismes supranationaux et transnationaux ont pris le pouvoir, évinçant du même coup la notion de parti politique. Il n’y a plus de partis politiques, il n’y a plus que des officines conçues à seule fin de conquérir le pouvoir. Il n’y a plus de gauche ou de droite, plus de vision de l'avenir, plus de volonté de construire. Il n'y a plus de dirigeants : il n'y a plus que des directeurs. Il y a des chefs de bureau, des comptables, en un mot : des administrateurs, des gestionnaires. Si possible issus de l'ENA, où l'on apprend à pondre en virtuose des palanquées de rapports « Constat / Causes / Solutions ».

Je veux dire qu’il ne peut plus y avoir d’affrontements entre « adversaires politiques » reposant sur l’opposition de « projets politiques » structurés. En un mot, la lutte des classes a laissé place à la lutte des clans : affrontements purement claniques, parfois mafieux, pour le pouvoir, mais formulés, pour le confort intellectuel de la galerie, dans des catégories obsolètes et sous les étiquettes défuntes des « idées politiques », remontant à la guerre froide, avant la chute du Mur et l’effondrement de l’empire « communiste ».

Les politiciens ne sont plus que des comédiens spécialisés dans des rôles servant d'étiquettes : c’est à qui fera le mieux semblant d’incarner les « idées » portées par son camp. Il ne s'agit plus que de "capter l'auditoire" et d'attirer les voix des électeurs. L'hypocrisie est maintenant inscrite au programme de la formation professionnelle du politicien (je me réfère à l'étymologie grecque du mot hypocrite), produisant un catéchisme plus connu sous l'appellation de « langue de bois ».

Pour ce qui est du contenu des « idées », ce sont des think tanks spécialisés qui reçoivent pour mission de les élaborer, de les produire, de les faire mijoter, de les emballer. Pour le parti « socialiste », c’est la fondation « Terra nova » qui en est chargée. C’est elle qui a, dans un passé récent, proposé au PS d’abandonner toute référence à la classe ouvrière, pour s’adresser en priorité aux « bobos », vivier de cette gauche morale terrifiante de bonne conscience qui, ayant abdiqué toute ambition de changer le monde et convertie à l’économie de marché, commodément contente de son sort, se montre cependant toujours prête à s’acheter une conscience en impulsant des réformes présentées comme autant de progrès, mais attention : seulement des réformes « sociétales ». Ne touchons pas à ce que Marx appelait l' "infrastructure".

Aucun de ces « politiciens » - on est en démocratie - ne peut accéder au pouvoir s’ils ne se concilie pas les bonnes grâces de sa « clientèle », pardon : de l’électorat. Pour savoir ce qui lui vaudra ses faveurs, pas d’autre moyen que de chercher à savoir ce qu’il pense. Ensuite, à lui de s'y prendre astucieusement pour lui servir la soupe. On devine comment : enquêtes de motivations, marketing, bref : sondages d’opinions. On enfonce le thermomètre dans le cul de l'opinion. On procède ni plus ni moins que pour vendre des savonnettes, des yaourts ou des boîtes de sardines.

Ensuite, une bonne agence de communication, comme pour n’importe quelle publicité, va vous concocter un « message » (traduction : un slogan publicitaire : la force tranquille, ensemble tout devient possible, le changement c'est maintenant) qui, on l’espère, entrera assez en résonance avec l’opinion majoritaire pour que la clientèle mette la main à la poche, c’est-à-dire le bon bulletin dans l’urne. Voilà à quoi ressemble la politique en France aujourd’hui.

Maintenant je peux enfin en arriver à ce qui m’a servi de point de départ : pourquoi croyez-vous que Sarkozy retrouve des accents martiaux sur le laxisme de madame Taubira, le laxisme des juges, l’insuffisance des places de prison, l’insécurité dans les « quartiers », au point de promettre qu'il mettra toutes ces réformes par terre ?

Très simple : toujours aussi gros consommateur de sondages, il ressert à la population française le thème que les enquêtes d’opinion ont mis en relief. Il se contente de mimer ce qu'il croit être les "attentes de la population", en espérant entrer en "consonance" avec elle (grille de lecture PNL, cette bible des démarcheurs qui ont quelque chose à vendre). Traduction : il fait de la « Com’ ». Le sentiment d’insécurité éprouvé par monsieur Toulmonde, lui, il s’en contrefiche, il a sa cohorte de gardes du corps, il n’est pas concerné. Sarkozy ne s’appelle pas Toulmonde.

Mais ça veut dire aussi que la réalité de la délinquance en France, il n’en a rien à foutre. Les preuves ? Sarkozy au pouvoir, c’est la destruction de la « Police de proximité », que Jospin avait mise en place avec intelligence, pour mener une efficace politique de prévention de la délinquance. Sarkozy au pouvoir, c’est la fusion catastrophique des RG et de la DST (Mohamed Mehra est un "dommage collatéral" de cette politique). Sarkozy au pouvoir, c’est la loi sur les « peines planchers », aux effets délétères sur la récidive. Sarkozy au pouvoir, c’est la comparaison de la magistrature dans sa globalité avec des rangées de boîtes de petits pois sur des rayons de supermarché. Il ne gouverne pas la réalité, il gouverne le reflet de l’opinion publique que lui livrent par cageots entiers les instituts de sondage. Son obsession, c'est d'être « en phase » avec ce qu'il croit être le peuple.

Hollande ne vaut pas mieux : l’épisode affreusement minable organisé autour de la désormais célèbre Lucette Brochet, de Vandœuvre-lès-Nancy, en est une preuve suffisante. Ce qui caractérise ces dirigeants politiques, leur point commun, c’est que, pour eux, il suffit de gouverner l’image du réel. Leur monde à eux, leur réalité à eux s’arrête à l’horizon qu’ils aperçoivent du fond de leur bocal.

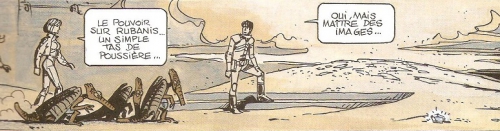

« Le pouvoir sur Rubanis … un simple tas de poussière. – Oui, mais maître des images. » C’est Valérian qui répond à Laureline à la fin de l’excellent Les Cercles du pouvoir (Dargaud, 1999), des maîtres Mézières et Christin. Rabelais raconte une histoire vaguement cousine au chapitre XXXVII de son Tiers livre : un rôtisseur veut faire payer un faquin qui « mangeoit son pain à la fumée du roust », juste pour lui prêter le parfum de la viande.

Pour les départager, on fait appel à Seigny Joan, un « fol, citadin de Paris ». La sentence tombe : « La Court vous dict que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du roust civilement a payé le roustisseur au son de son argent ». Tout le monde applaudit cette sagesse salomonesque. Sauf qu'aujourd'hui, Seigny Joan a pris le pouvoir. Et que le peuple n'a plus que la « fumée du roust » et le « son de son argent ». Le parfum du bonheur. La musique de la prospérité. Tout va bien. Dormez, braves gens.

Rabelais, on ne le sait pas assez, annonçait là le règne aujourd’hui admis par tous comme plus réel que le réel, de la « réalité virtuelle ». L’homme « politique » (je me gausse) d’aujourd’hui s’efforce d’agir sur des virtualités en faisant croire qu’il agit sur les réalités. Il agit sur les signes, puisqu'il ne peut plus agir sur les choses. Les choses, quant à elles, restent imperturbables : elles continuent d’avancer.

Conclusion de tout ça : de même que les décideurs politiques ne saisissent qu’une réalité de plus en plus virtuelle, leur action s’exerce de façon virtuelle. Une action incantatoire qui se réduit au discours qui sort de leur bouche. Lénine publiait, en 1902, Que Faire ?. Aujourd’hui, en France, on connaît la réponse : plus personne, parmi les responsables, ne sait quoi faire.

Les décideurs politiques, à bien y réfléchir, sont de plus en plus désespérés : ils courent après l'opinion publique, ils courent après les sondages, ils courent après les médias, ils courent après une réalité qui leur échappe davantage de jour en jour. Ils se demandent avec angoisse comment arrêter de mentir. Ils se disent que, peut-être avec raison, le jour où les électeurs sauront la vérité, ils seront à leur tour poussés au désespoir, et alors là, que se passera-t-il ? Ils n'osent pas y penser.

En d'autres temps, ils se mettaient tacitement d'accord pour "ne pas désespérer Billancourt" et s'entendaient, grosso modo, sur un modus vivendi acceptable pour que personne ne reçoive trop de bouses de vaches sur la figure. Quand le peuple sortira de la caverne, ébloui par la lumière de la vérité, que fera-t-il ? Horresco ! Vade retro ! Tantum ergo ! Delenda Carthago !

Une seule solution : continuer dans le mensonge. Que tout le monde reste dans la caverne !

Le monde extérieur est peut-être hors de contrôle, après tout.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, nicolas sarkozy, christiane taubira, mariage pour tous, emmanuel macron, françois fillon, françois mitterrand, parti socialiste, les républicains, françois hollande, manuel valls, jean-christophe cambadélis, alain juppé, école nationale d'administration, ena, programmation neuro-linguistique, lionel jospin, mohamed mehra, dst, rg, renseignements généraux, lucette brochet vandoeuvre-lès-nancy, bande dessinée, christin mézières, valérian, les cercles du pouvoir, rabelais tiers livre, lénine que faire

vendredi, 06 novembre 2015

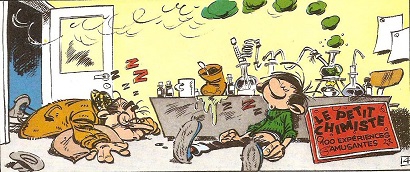

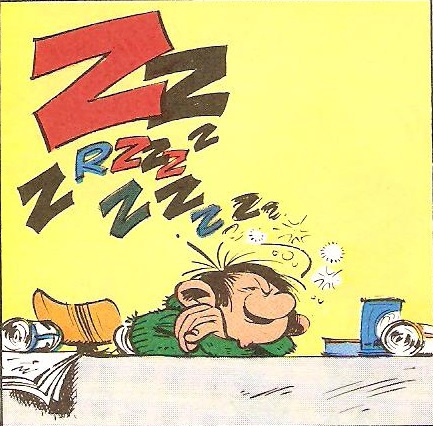

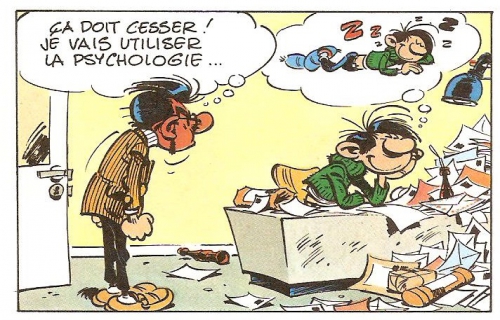

NE PAS DERANGER

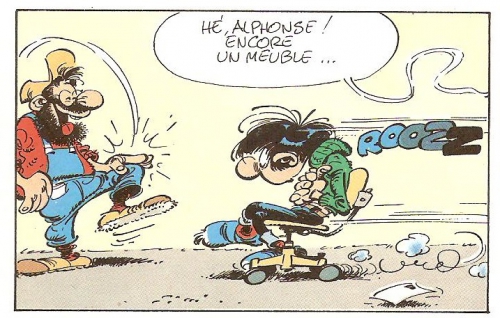

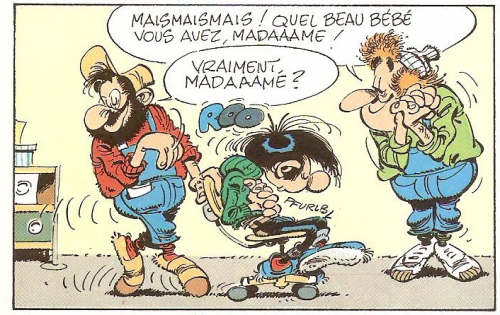

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, spirou, de mesmaeker, humour, bande dessinée, andré franquin

jeudi, 05 novembre 2015

NE PAS DERANGER

******************************************************

Hommage à René Girard, qui vient de rendre son tablier, qui a fini par se résoudre à plier ses cannes. Je n'oublierai pas le choc tectonique que fut pour moi la lecture de La Violence et le sacré, d'une érudition ébouriffante. C'était dans les années 1970. Même si on peut être agacé par la prétention de l'auteur à donner à sa théorie du désir mimétique, et sur un ton de certitude péremptoire, une dimension tellement englobante que Freud, avec toute sa psychanalyse, pouvait aller se rhabiller.

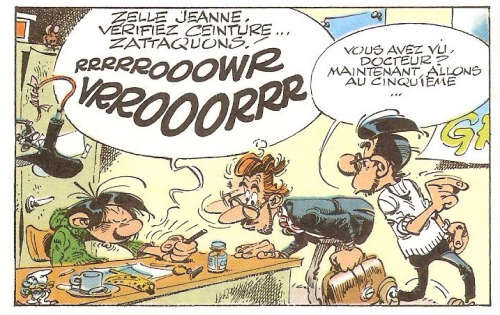

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, andré franquin, bande dessinée, humour, spirou, littérature, anthropologie, rené girard, la violence et le sacré, mensonge romantique et vérité romanesque, des choses cachées depuis la fondation du monde, sigmund freud, psychanalyse

mardi, 03 novembre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, andré franquin, gaston lagaffe, humour, spirou, fantasio

mardi, 27 octobre 2015

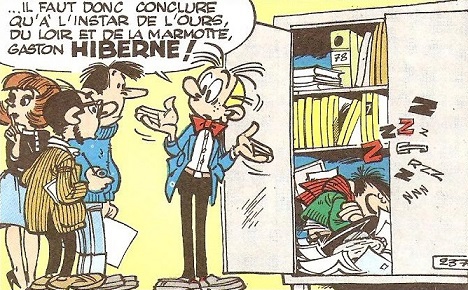

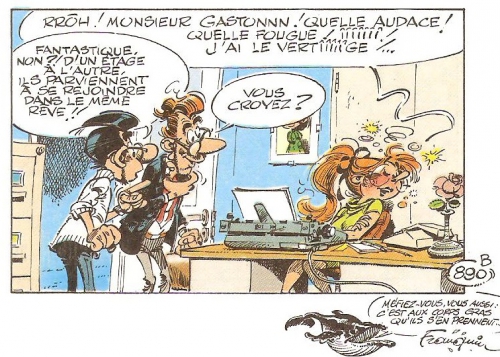

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, franquin, gaston lagaffe, spirou et fantasio

vendredi, 23 octobre 2015

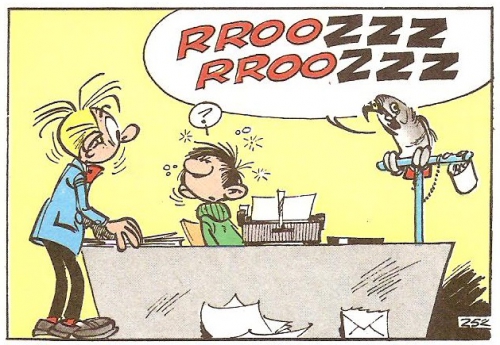

NE PAS DÉRANGER

Le "Gris du Gabon" figure parmi les meilleurs imitateurs.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franquin, bande dessinée, humour, spirou, fantasio, gaston lagaffe, éditions dupuis, gris du gabon

jeudi, 22 octobre 2015

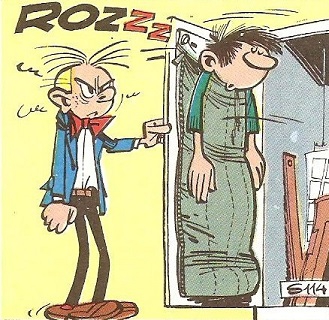

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : franquin, bande dessinée, gaston lagaffe, humour, spirou

mardi, 20 octobre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe, moiselle jeanne, littérature

mercredi, 14 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, humour, gaston lagaffe, spirou, fantasio, andré franquin

mardi, 13 octobre 2015

LES ÂNERIES DE TISSERON

Nous sommes en compagnie de M. Serge Tisseron, psychanalyste qui, dans les colonnes du Monde, étrille les « intellectuels » en leur reprochant de n'être plus d'aucun poids pour influer sur l'époque.

2/2

Comment le monsieur voit-il les choses ? A sa façon. Et ça vaut le coup de le citer en longueur : « Or le monde a changé. Il n’est justement plus binaire, il est devenu multiple, et fondamentalement instable. Ce ne sont plus seulement les idéologies qui se succèdent à un rythme accéléré, ce sont les situations économiques, politiques et militaires. Les idéologies suivent, s’adaptent, se métissent. Ce ne sont plus elles, et les intellectuels qui prétendent en être les garants, qui impulsent les actions. Aujourd’hui, l’extrême fragmentation des rapports de force entre entité politique ou idéologique rend impossible la délimitation d’affrontements entre des forces clairement identifiées et circonscrites ».

Si vous pouvez tirer une vision claire de ce joyeux mélange de clichés, faites-moi signe. J’apprécie particulièrement ces idéologies qui "se succèdent", "s’adaptent" et, surtout, "se métissent". Je pose la question : qu'est-ce qu'une idéologie métissée ? Et je passe sur la faute de français (« rapports de force entre entité » : quand quelque chose est "entre", ce qui suit est au moins deux, comme le montre l’occurrence suivante dans la citation), qui révèle au moins, disons ... un flou notionnel.

Il évoque ensuite les « progrès technologiques qui évoluent à une vitesse exponentielle » (Tisseron aime tant le mot "exponentiel" qu'il le répète deux paragraphes plus loin). Est-ce la numérisation de tout, l’informatisation et la robotisation galopantes qu’il a en tête ? Il faudrait alors commencer par démontrer que ce sont des progrès, ce qui n'est pas sûr du tout.

De plus, affirmer que les progrès technologiques avancent à une vitesse exponentielle est une bêtise et un abus de langage : l'apparente évolution actuelle découle de l'exploitation tous azimuts et de l'application aux domaines les plus divers d'une innovation décisive (numérisation, puis robotisation). Quant à la « vitesse exponentielle », s’agissant du monde tel qu’il va, j’ai un peu de mal à l’envisager. Je vois surtout un bolide lancé à toute allure sur l’autoroute, de nuit et dans le brouillard. Mais ça ne l’inquiète pas : il est au spectacle. Dans le brouillard ! Trop fort, Serge Tisseron !

La preuve, c’est qu’il ajoute ensuite : « L’atomisation des rapports de force et le métissage des idéologies [encore lui !] sont d’abord à considérer comme un effet des bouleversements technologiques, de leur intrication croissante, et des nouveaux paysages économiques et politiques qui en découlent ». J’ai l’impression que Tisseron est installé dans son laboratoire et que, de là, il regarde le monde comme une gigantesque éprouvette dans laquelle est en train de se faire une expérience inédite, mais passionnante. Il est impatient d’en observer le résultat, tout en avouant dans le même temps qu'il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. A se demander s'il en pense quelque chose.

Puis il reproche à Régis Debray d’oublier dans le débat actuel une phrase qu’il a écrite, une des rares qui aient retenu sa considération : « … nous finissons toujours par avoir l’idéologie de nos technologies », et de : « … ne voir aucune idéologie de remplacement à celles que les naufrages du XX° siècle ont englouties, aucune nouvelle "religion" ne pointant son nez à l’aube du XXI° siècle ». D’abord, pour ce qui est de la religion, je ne sais pas ce qu’il lui faut : d’accord, l’islam n’est pas vraiment nouveau, mais l'élan conquérant qui l’anime actuellement est pour le coup une vraie nouveauté.

Ensuite, je dirai juste qu'en matière d'idéologie de remplacement, l'humanité actuelle est servie : que faut-il à Serge Tisseron pour qu'il ne voie pas que la course en avant effrénée de la technique est en soi un idéologie ? Je rappelle que le propre d'une idéologie se reconnaît d'abord à ce qu'elle refuse de se reconnaître comme telle, ce qui est bien le cas du discours des fanatiques de l'innovation technologique. Et les « transhumanistes » (adeptes de la fusion homme-machine) vont jusqu'à ériger cette idéologie en utopie.

Quant aux idéologies du 20ème siècle (grosso modo communisme et nazisme, ajoutées aux grandes religions monothéistes), héritières des utopies du 19ème, il omet de préciser qu’elles contenaient et proposaient de grands projets pour l’humanité. Or l’humanité actuelle semble bel et bien avoir abandonné tout effort pour élaborer un quelconque projet lui dessinant un avenir. Pas forcément un mal, vu les catastrophes qui en ont découlé dans le passé. Mais pour laisser place à quoi ? Au libre affrontement des forces en présence.

Où prendrait place un tel projet, sur une planète qui est un champ de bataille autour des ressources ; un champ de bataille qui voit s'affronter des nations prises dans une compétition généralisée, sorte de « guerre de tous contre tous » ? Quand l'heure est à la lutte pour la conquête ou pour la survie, rien d'autre ne compte que le temps présent. Le temps de l'appétit ou de l'angoisse (manger pour ne pas être mangé). Et vous n'avez pas le choix. Comme dit Jorge Luis Borges, je ne sais plus dans laquelle de ses nouvelles : « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher ».

La seule idéologie, la seule religion si l’on veut, qui continue à faire luire à l’horizon une lueur d’espoir dans la nuit de l’humanité, c’est précisément la foi dans les technologies : « … la génomique, la robotique, la recherche en intelligence artificielle et les nanotechnologies ». Je crois quant à moi que les adeptes de cette religion sont des fous furieux, qui ne font qu'accélérer la course à l'abîme.

Mais Tisseron se garde bien de dire ce qu’il en pense. Que pense-t-il des théoriciens du « transhumanisme » et de leurs partisans, qui s’agitent fiévreusement quelque part dans la Silicon valley, en vue de l'avènement de l'homme programmable ? On ne le saura pas : l’auteur réserve pour une autre occasion l’expression de son jugement.

« Car le monde est en train d’échapper aux intellectuels de l’ancien monde », affirme fièrement l’auteur de l’article. L’objection que je ferai à Serge Tisseron sera globale : à quel haut responsable politique, à quel grand scientifique, à quelle grande conscience morale le monde actuel n’est-il pas en train d’échapper ? Tout le monde, à commencer par les décideurs, a « perdu toute prise sur notre époque » (cf. titre). Le temps est fini des grands arrangements entre puissances. Plus personne ne sait quelle créature va sortir du chaudron magique, en fin de cuisson.

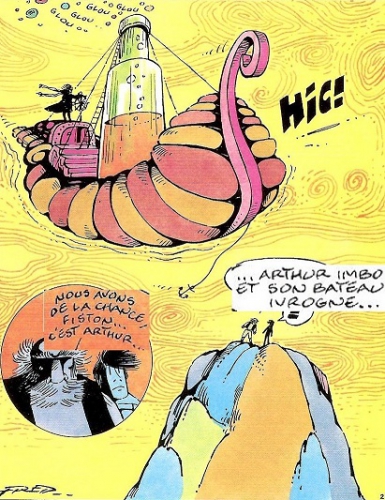

Pas besoin d’être un « intellectuel », qu’il soit de l’ancien ou du nouveau monde. Car ce qui apparaît de façon de plus en plus flagrante, c’est que plus personne n’est en mesure de comprendre le monde tel qu’il est. Le monde est en train d’échapper à tout contrôle. D’échapper à l’humanité. Ce que Serge Tisseron n’a peut-être pas très envie de regarder en face. La planète semble aujourd’hui, plus que jamais auparavant, un bateau ivre.

Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, vu par le grand Aristidès (Othon Frédéric Wilfried), dit Fred.

Serge Tisseron se trompe de cible. Cet intellectuel a donc perdu une bonne occasion de la boucler.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé, psychanalyse, jorge luis borges, transhumanistes, bande dessinée, fred philémon, arthur rimbaud

samedi, 03 octobre 2015

NE PAS DÉRANGER

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : .humour, bande dessinée, gaston lagaffe, andré franquin, spirou, fantasio

dimanche, 27 septembre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe

samedi, 26 septembre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe

vendredi, 25 septembre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, bande dessinée, gaston lagaffe, andré franquin

dimanche, 20 septembre 2015

NE PAS DERANGER

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, humour, andré franquin, gaston lagaffe